Depuis plus d’une décennie, la réglementation thermique française a évolué pour accompagner la transition énergétique. Avec l’arrivée de la RE2020, une nouvelle étape est franchie, en élargissant la simple notion de performance énergétique vers une logique globale d’impact environnemental. La Réglementation Environnementale 2020 ne se contente plus de limiter les consommations : elle exige aussi que l’on tienne compte de l’empreinte carbone du bâtiment tout au long de son cycle de vie.

Pour les professionnels du bâtiment — maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’études, artisans ou promoteurs — comprendre en détail les différences entre la RT2012 et la RE2020 est indispensable pour adapter ses méthodes, ses choix techniques et ses offres. Ce guide complet décrypte avec précision les évolutions majeures à anticiper.

Comprendre les deux réglementations : RT2012 et RE2020

-

RT2012 : Une approche centrée sur l’efficacité énergétique

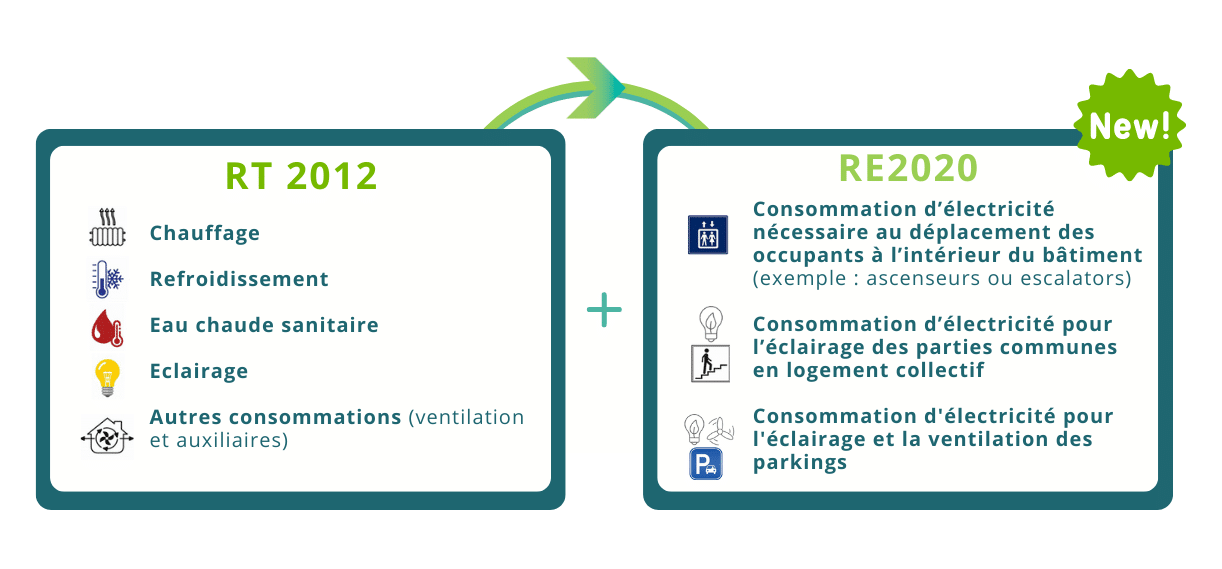

La RT2012 a marqué un tournant dès son entrée en vigueur en 2013, avec l’ambition de diviser par trois la consommation énergétique des bâtiments neufs par rapport à la réglementation précédente (RT2005). Elle reposait sur trois exigences de résultats : le besoin bioclimatique (Bbiomax), la consommation d’énergie primaire (Cepmax) et un critère de confort d’été (Tic).

Concrètement, un bâtiment conforme RT2012 devait consommer moins de 50 kWh d’énergie primaire par mètre carré et par an (modulé selon le climat, l’altitude et l’usage du bâtiment). L’objectif principal était donc d’améliorer l’isolation, de limiter les déperditions thermiques, et de promouvoir les équipements performants.

-

RE2020 : Une vision environnementale complète

La RE2020, entrée en application depuis le 1er janvier 2022, s’inscrit dans une stratégie plus ambitieuse : décarboner le secteur du bâtiment. Elle conserve la recherche de performance énergétique, mais y ajoute la prise en compte de l’impact environnemental global du bâtiment, depuis la fabrication des matériaux jusqu’à sa démolition, en passant par son exploitation.

Cela se traduit par l’introduction de nouveaux indicateurs, comme l’Ic énergie (empreinte carbone des consommations), l’Ic construction (empreinte carbone des matériaux) et le DH (indice de confort d’été), évalué de manière dynamique. L’ensemble de ces critères permet d’avoir une vision bien plus large des performances environnementales d’un projet.

RT2012 vs RE2020 : 5 différences clés à connaître

-

1. Énergie vs environnement : un changement de paradigme

L’une des principales ruptures entre les deux réglementations réside dans le changement d’objectif. Alors que la RT2012 visait essentiellement la baisse des consommations, la RE2020 cherche à réduire l’empreinte carbone globale du bâtiment.

Ainsi, deux bâtiments avec la même consommation peuvent être jugés différemment selon leur impact carbone : l’utilisation de matériaux biosourcés comme le bois pour les fenêtres ou la ouate de cellulose sera valorisée, tandis que le recours massif au béton ou à des isolants synthétiques sera pénalisé.

-

2. Une approche dynamique du confort d’été

Alors que la RT2012 évaluait le confort d’été à travers un simple indicateur de température intérieure conventionnelle (Tic), la RE2020 va plus loin en introduisant un calcul thermodynamique heure par heure pour évaluer l’inconfort estival. L’indicateur DH mesure le nombre d’heures pendant lesquelles la température intérieure dépasse un seuil tolérable.

Cette exigence impose aux concepteurs d’intégrer, dès la phase d’avant-projet, des solutions de rafraîchissement passif telles que la ventilation naturelle, les protections solaires, ou encore l’inertie thermique du bâti. Cela favorise les matériaux lourds (terre crue, béton de chanvre…) et les stratégies architecturales bioclimatiques.

-

3. L’impact carbone de la construction désormais mesuré

La RE2020 instaure des seuils d’émissions de gaz à effet de serre (en kg CO₂eq/m²) liés à la phase de construction. Cette nouveauté oblige les professionnels à se poser des questions inédites : d’où viennent les matériaux ? Des fenêtres PVC sont-elles recyclables ? Sont-ils certifiés avec une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) ?

L’analyse du cycle de vie devient un critère de choix décisif. À ce titre, les solutions constructives à base de bois, d’isolants naturels ou de matériaux géosourcés sont fortement valorisées, notamment pour répondre aux seuils d’Ic construction, qui se durcissent tous les trois ans.

-

4. Le gaz progressivement exclu

Si la RT2012 acceptait largement le recours au gaz pour le chauffage ou l’eau chaude sanitaire, la RE2020 limite fortement son usage, notamment pour les maisons individuelles. Elle privilégie désormais les systèmes décarbonés : pompes à chaleur, réseaux de chaleur vertueux, chaudières biomasse, etc.

Ce changement impacte directement les habitudes de prescription des thermiciens et bureaux d’études, qui doivent repenser les choix d’équipements dès la conception.

-

5. Une exigence de performance évolutive

La RE2020 est conçue comme un cadre progressif. Les seuils réglementaires ne sont pas figés : ils sont appelés à devenir plus stricts tous les trois ans, pour accompagner l’ensemble de la filière vers la neutralité carbone d’ici 2050. Cette approche incite les professionnels à anticiper dès aujourd’hui les futurs niveaux d’exigence.

Les impacts opérationnels pour les professionnels du bâtiment

-

Nouvelles méthodes de conception et coordination renforcée

Avec la RE2020, la conception ne peut plus être fragmentée. Elle impose une approche collaborative dès l’amont du projet. Architectes, thermiciens, ingénieurs structures, économistes de la construction doivent travailler de concert pour optimiser l’enveloppe, les matériaux et les équipements.

Cette coordination accrue est indispensable pour éviter les erreurs de conception, les retards et les surcoûts liés à une non-conformité.

-

Maîtrise des outils numériques et environnementaux

La RE2020 exige une montée en compétences sur les logiciels capables de réaliser des analyses de cycle de vie (ACV) et des simulations thermiques dynamiques. Des outils comme Pleiades, ELODIE, ou encore Equer sont devenus incontournables.

De plus, les professionnels doivent s’appuyer sur les bases de données officielles (INIES, FDES, PEP) pour justifier leurs choix techniques.

-

Un coût de construction en hausse, mais un ROI favorable

Les premières études estiment que la RE2020 entraîne un surcoût initial de 3 à 10 %, selon le type de projet. Ce surcoût est lié aux matériaux plus durables, aux études supplémentaires et à l’intégration d’équipements performants.

Cependant, ce surcoût est compensé sur le long terme par des économies d’énergie, une valorisation du bien immobilier, et une meilleure durabilité du bâtiment. Pour les promoteurs et les bailleurs, c’est aussi un argument de différenciation important.

Recommandations pour réussir la transition vers la RE2020

Pour les entreprises du bâtiment, il est essentiel de s’approprier progressivement les nouvelles exigences et de structurer leur démarche autour de trois leviers principaux :

-

La formation continue des équipes : comprendre les nouvelles méthodes de calcul, les enjeux carbone, les attentes réglementaires est indispensable pour rester compétitif.

-

L’intégration de matériaux bas carbone dès la conception : travailler avec des fournisseurs proposant des FDES ou des PEP peut éviter de lourdes pénalités carbone.

-

La communication avec la maîtrise d’ouvrage : il est crucial d’expliquer les avantages de la RE2020 en termes de confort, d’économies à long terme et de valorisation patrimoniale.

Foire aux questions (FAQ)

-

La RE2020 est-elle applicable à tous les bâtiments ?

Oui, depuis janvier 2022 pour les logements neufs. Son extension progressive concerne les bâtiments tertiaires (bureaux, écoles…) avec des échéances jusqu’en 2025.

-

Puis-je encore construire en RT2012 ?

Non, sauf si le permis de construire a été déposé avant le 31 décembre 2021. La RE2020 est désormais la seule réglementation applicable.

-

Quels types de matériaux sont valorisés ?

Les matériaux biosourcés (bois, paille, chanvre), géosourcés (terre crue), recyclés ou à faible impact carbone sont largement favorisés dans les calculs Ic.

-

Comment anticiper les futures évolutions de la RE2020 ?

En visant dès aujourd’hui des performances supérieures aux seuils actuels, en suivant l’actualité réglementaire, et en intégrant des innovations comme le BIM, la préfabrication ou les systèmes passifs.

Conclusion

La transition de la RT2012 vers la RE2020 marque bien plus qu’un simple changement de normes. Il s’agit d’un changement de paradigme, où l’enjeu énergétique s’élargit à une vision durable du bâtiment dans son ensemble.

Pour les professionnels du secteur, c’est une occasion de se réinventer, de proposer des constructions à haute valeur ajoutée environnementale, et de contribuer activement à la lutte contre le réchauffement climatique.

Anticiper, s’adapter et se former sont les maîtres-mots pour tirer pleinement parti de cette nouvelle réglementation. La RE2020 n’est pas une contrainte, mais une formidable opportunité de bâtir autrement, et surtout, de bâtir mieux.