Dans le contexte de la transition énergétique et de la lutte contre les passoires thermiques, le confort thermique ne doit pas rester un concept abstrait : il est une exigence centrale. Trop souvent cantonné à une simple température intérieure, le confort thermique englobe la température, l’humidité, la qualité de l’air, l’inertie des parois et la circulation de l’air. Pour les artisans, les maîtres d’ouvrage et les bricoleurs, comprendre ces interactions est essentiel pour réussir une rénovation qui soit à la fois performante et agréable à vivre.

Qu’est-ce que le confort thermique au juste ?

Une notion sensorielle avant tout

Le confort thermique n’est pas seulement une donnée technique à atteindre (par exemple : 19 °C). C’est une sensation ressentie, résultant d’un équilibre entre plusieurs facteurs :

-

La température de l’air et des surfaces autour

-

Le taux d’humidité relative : un air trop sec ou trop humide dégrade le confort

-

La circulation d’air : des courants froids ou un air stagnant peuvent créer de l’inconfort

-

L’inertie thermique des parois et les ponts thermiques

-

La répartition des systèmes de chauffage ou refroidissement

Autrement dit, une pièce bien isolée mais mal ventilée ou trop sèche peut être ressentie comme inconfortable, même si elle respecte les normes énergétiques. Comme le soulignent plusieurs experts, le confort thermique est bien plus qu’une question de température fixe.

Confort d’hiver, confort d’été : deux visages d’un même défi

Un bâtiment performant doit pouvoir offrir un confort en hiver comme en été :

-

En hiver, l’enjeu est de limiter les déperditions, d’éviter les parois froides et les courants d’air, et d’assurer une homogénéité thermique.

-

En été, c’est la lutte contre la surchauffe qui prime : il faut maîtriser les apports solaires, ventiler judicieusement, utiliser l’inertie du bâtiment, et parfois recourir à des systèmes passifs de rafraîchissement.

Un ratio optimal passe donc par des solutions combinées et bien étudiées, et non par une « course au chauffage » ou une surutilisation de la climatisation.

Pourquoi le confort thermique est-il un levier stratégique ?

Incidence sur les usages et la valeur du bien

Les utilisateurs (locataires, propriétaires, occupants) sont de plus en plus exigeants : le confort ne se négocie pas. Un logement qui consomme peu mais dans lequel on est mal, cela ne satisfait personne. L’idée n’est plus simplement d’atteindre une étiquette énergétique favorable, mais de garantir une qualité de vie réelle.

De plus, un logement avec un bon confort thermique est plus facile à valoriser — en vente ou en location — et bénéficie d’un meilleur retour sur investissement pour les travaux réalisés par exemple en changeant de fenêtres.

Gains énergétiques et durabilité

Un habitat bien conçu thermiquement consomme moins, mais surtout consomme mieux : on chauffe moins, on refroidit moins, on ventile intelligemment. L’optimisation du confort thermique aide à réduire le recours aux appareils énergivores et à limiter la facture sur le long terme.

En rénovation énergétique, l’amélioration du confort thermique devient un critère de conception, non un “plus”. Pour les artisans et les maîtres d’œuvre, cela impose de penser le bâtiment dans sa globalité : isolation, étanchéité, ventilation, inertie, environnement immédiat.

Bonnes pratiques pour optimiser le confort thermique en rénovation

L’isolation globale, base incontournable

Pour obtenir un bon confort thermique, l’isolation est le levier majeur. On privilégie une isolation globale (combles, murs, planchers) plutôt que des « petits » gestes isolés.

Une isolation bien faite permet :

-

de limiter les déperditions de chaleur en hiver

-

de garder la fraîcheur la nuit en été

-

de réduire les variations de température intérieure

-

d’éviter les surfaces froides susceptibles de condensation

Lors du dimensionnement, il faut prévoir une résistance thermique adaptée selon la zone climatique, en évitant les ponts thermiques et en assurant une continuité de l’isolation.

Fenêtres, baies vitrées, portes : points sensibles à ne pas négliger

Les ouvertures (fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées, portes d’entrée) sont souvent les points faibles de l’enveloppe thermique. Bien choisir et bien poser ses menuiseries est essentiel :

-

Privilégier des vitrages performants (double, triple vitrage, à faible émissivité)

-

Choisir des cadres avec rupture de pont thermique

-

Soigner les joints et l’étanchéité à l’air

-

Disposer des protections solaires (stores, volets, brise-soleil)

-

Adapter l’orientation solaire et les apports naturels

C’est pourquoi dans votre offre produits, il est judicieux de rappeler à vos prospects les différentes pages : “fenêtres”, “baies vitrées”, “porte d’entrée”, “porte-fenêtre”. Ces pages devraient contenir des détails techniques (Uw, Ug, Sw, coefficient de transmission) et des cas pratiques de pose pour maximiser le confort thermique.

Ventilation et gestion de l’humidité

Rendre une maison étanche sans ventiler correctement mène à des désagréments : condensation, mauvaise qualité de l’air, inconfort.

-

Installer une ventilation adaptée (VMC simple flux, double flux, ou ventilation hygroréglable)

-

Assurer une circulation d’air suffisante, sans courants d’air contraignants

-

Maintenir un taux d’humidité relative compris entre 40 % et 60 %

-

En cas d’humidité excessive, prévoir des dispositifs comme un déshumidificateur ; dans les environnements secs, un humidificateur (mais avec prudence)

Un bon compromis entre étanchéité et renouvellement d’air est indispensable pour un confort thermique sain.

Domotique, pilotage thermique et systèmes intelligents

Pour garantir un confort perçu, il ne suffit pas d’installer des équipements ; il faut les piloter intelligemment. Chauffage, climatisation, ventilation, humidification peuvent être ajustés selon :

-

l’occupation réelle

-

les conditions météorologiques externes

-

les horaires de vie

-

les zones de la maison

Des thermostats connectés ou des systèmes de gestion centralisée (ex : modèle prédictif) permettent d’anticiper les besoins et d’optimiser la consommation sans sacrifier le confort.

Étapes pratiques pour les artisans et bricoleurs

Diagnostic et audit thermique

Avant toute intervention, il est recommandé de réaliser un audit thermique complet pour :

-

Identifier les zones de déperdition (parois, fenêtres, jonctions)

-

Vérifier l’étanchéité à l’air

-

Mesurer les flux d’humidité, la ventilation actuelle, la répartition des températures

-

Proposer les solutions les plus judicieuses selon le budget

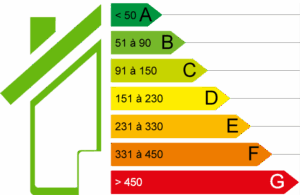

Un audit pour identifier un DPE, bien fait permet d’éviter les surcoûts, les incompatibilités et d’optimiser les choix techniques.

Mise en œuvre coordonnée des postes

Un chantier axé confort thermique efficace doit fonctionner en synergie :

-

Isolation en priorité

-

Pose ou remplacement de menuiseries accompagné par Le Roi de la Fenêtre

-

Installation du système de ventilation / renouvellement d’air

-

Réglage et équilibrage des installations

-

Pilotage thermique

Il ne faut pas isoler sans remplacer les fenêtres ou négliger la ventilation après une étanchéité accrue.

Suivi et réglage

Une fois les travaux réalisés, il faut accompagner le client :

-

Expliquer le fonctionnement des équipements

-

Ajuster les consignes (température, plages horaires)

-

Vérifier les bilans après quelques mois (mesurer la stabilité thermique et énergétique)

-

Prévoir des opérations de maintenance (filtres, humidificateurs, réglages)

Un client rassuré est un ambassadeur : en propageant votre savoir-faire, vous gagnez en réputation.

Les aides disponibles pour valoriser vos projets

Pour encourager les propriétaires à investir dans des travaux axés sur le confort thermique, plusieurs dispositifs existent. L’un des plus connus est l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).

Côté dispositifs fiscaux, le programme MaPrimeRénov’ inclut désormais des volets “confort d’été” pour certains travaux (isolation, ventilation, fenêtres performantes). Cela peut devenir un argument de vente important pour vos devis.

Le confort thermique n’est pas une option dans les projets de rénovation : c’est une dimension fondamentale qui lie technique, bien-être, performance et pertinence économique. Pour les artisans du bâtiment, il s’agit d’élever la rénovation énergétique au-delà des calculs et des normes : la finalité est humaine.